IMC觀察與測量

2015-08-17 瀏覽量:10705

背景

近年來,隨著電子工業無鉛化的要求,研究以Sn為基體的無鉛釬料與基板的界面反應日益增多,其中SnAgCu無鉛焊料被國際上公認為最有可能替代SnPb焊料的合金系統。

在電子產品中,常常以銅為基板材料,焊接和服役過程中焊料與銅基板之間界面上反應是引起廣泛關注的研究課題。由于SnAgCu無鉛焊料中Sn的含量較高,焊接溫度也比較高,導致了焊點中Cu的溶解速度和界面金屬間化合物(intermetallic compound,IMC)的生長速度遠高于SnPb系焊料焊點中的情況。相關研究表明,焊點與金屬接點間的金屬間化合物的形態和長大對焊點缺陷的萌生及發展、電子組裝件的可靠性等有十分重要的影響。如何避免IMC的過多生長已成為研究者普遍關注的問題,而對IMC形貌及其生長規律的理解和表征是控制IMC生長的前提。

本文以Sn-Ag-Cu系無鉛焊料與Cu基板間的交互作用為例,介紹IMC的形成、形貌與性質。

本文中僅討論含錫的IMC,將不深入涉及其他的IMC。

定義

指焊錫與被焊底金屬之間,在熱量足夠的條件下,錫原子和被焊金屬原子(如銅、鎳)相互結合、滲入、遷移及擴散等動作,會很快在兩者之間形成一層類似“錫合金”的化合物,稱為金屬間化合物 (intermetallic compound,IMC) 。

IMC以錫銅之間形成良性Cu6Sn5和惡性Cu3Sn最常見;必須先生成良性的IMC才會有良好的焊接,但老化后與銅底之間會生成惡性IMC。

常見的IMC

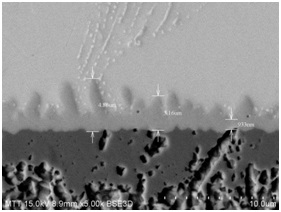

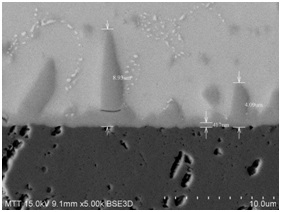

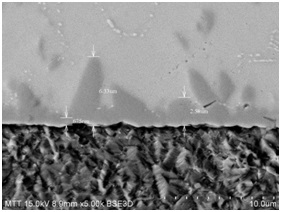

1.IMC形貌

下圖為一組IMC觀察的典型圖片。

.jpg) |

|

|

|

|

|

|

|

| 圖1.IMC測試圖片 | |

2.IMC的性質

由于IMC曾是一種可以寫出分子式的”準化合物”,故其性質與原來的金屬已大不相同,對整體焊點強度也有不同程度的影響,首先將其特性簡述于下:

IMC在PCB高溫焊接或錫鉛重熔(即熔錫板或噴錫)時才會發生,有一定的組成及晶體結構,且其生長速度與溫度成正比,常溫中較慢。一直到出現全鉛的阻絕層(Barrier)才會停止。

IMC本身具有不良的脆性,將會損及焊點之機械強度及壽命,其中尤其對抗勞強度(Fatigue Strength)危害最烈,且其熔點也較金屬要高。

由于焊錫在介面附近的錫原子會逐漸移走,而與被焊金屬組成IMC,使得該處的錫量減少,相對的使得鉛量之比例增加,以致使焊點展性增大及固著強度降低,甚至帶來整個焊錫體的松弛。

一旦焊墊原有的熔錫層或噴錫層,其與底銅之間已出現”較厚”間距過小的IMC后,對該焊墊以后再續作焊接時會有很大的妨礙;也就是在焊錫性(Solderability)或沾錫性(Wettability)上都將會出現劣化的情形。

焊點中由于錫銅結晶或錫銀結晶的滲入,使得該焊錫本身的硬度也隨之增加,久之會有脆化的麻煩。

3. IMC對焊接性能的影響

IMC對焊接性能的影響是很復雜的,IMC越厚,焊點在熱疲勞測試中越容易失效,其失效模式主要是斷裂,裂紋通常發生在焊點內部IMC與焊料形成的界面處,在焊料內部接近IMC邊界處,IMC層內部,所形成的金屬間化合物的作用主要是形成焊料與基板之間的連接。IMC是脆性的,而焊料是軟的,微小厚度的IMC都會形成穩固的連接,較厚的金屬間化合物在熱循環的作用下會引起界面處的應力集中,導致脆性斷裂。

4. 如何適當控制IMC

焊料與焊盤發生反應在界面處形成一定厚度的金屬間化合物,表明界面實現了較好的潤濕和連接,但是金屬間化合物在低溫下較脆,裂紋容易在界面處萌生和擴展,因此該界面層是金屬體系失效的潛在因素。 因此,如何適當的控制IMC成為急需解決的首要問題。

Au/Ni/Cu三層結構是一種廣泛應用在電子封裝器件中采用的焊盤結構。 Au層作為Ni表面的保護膜,具有良好的導電性能、潤濕性能和防腐蝕性能等。Ni層由于在釬料中溶解速率很慢,可作為Cu層的阻隔層以防止Cu6Sn5,Cu3Sn等IMC的過量形成。

另外,在化學鍍Ni工藝中,鍍層中含有一定量的P元素。研究發現, 在回流焊過程中,P不會溶入焊料,并且在Ni層與IMC層形成由Ni,P 和Sn富集的高應力層。P的含量對IMC的厚度有一定影響。但鍍層中 P含量較高時,形成在Ni層和IMC之間的富P層有效的阻止了Ni參入反應,減少IMC生成幾率,從而降低了IMC厚度。

5. 結論

電子封裝的無鉛化是新一代微電子產品的發展趨勢SnAgCu合金是公認的最有可能替代SnPb焊料的無鉛焊料。已有的研究表明,SnAgCu焊料合金與Cu基板間在焊接和使用過程中生成并生長的金屬間化合物對界面的強度和破壞行為有重要的影響。焊接過程中界面IMC的形成保證了焊料和基板的冶金結合,而使用過程中IMC的過度生長導致了界面的弱化機械強度甚至開裂。

目前,對SnAgCu-Cu界面IMC生長的機理雖然從擴散理論上有一定的認識,但對IMC生長形貌及其對破壞行為的影響還缺乏定量表征的合適參量,對SnAgCu-Cu界面IMC生長動力學的研究才剛剛開始。對上述問題的深入研究一方面有利于在理論上揭示IMC的形成與長大機理,確定表征IMC生長的合適參量,另一方面對預測SnAgCu無鉛焊料焊接器件的可靠性有重要意義。金屬間化合物(IMC)廣泛應用于工業生產,尤其是新材料領域,具有極誘人的應用前景。

6. 參考標準

JYT 010-1996 分析型掃描電子顯微鏡方法通則

GB/T 16594-2008 微米級長度的掃描電鏡測量方法通則

*** 報告結束 ***

作者簡介:

- 聯系我們

深圳美信總部

熱線:400-850-4050

郵箱:marketing@mttlab.com

蘇州美信

熱線:400-118-1002

郵箱:marketing@mttlab.com

北京美信

熱線:400-850-4050

郵箱:marketing@mttlab.com

東莞美信

熱線:400-850-4050

郵箱:marketing@mttlab.com

廣州美信

熱線:400-850-4050

郵箱:marketing@mttlab.com

柳州美信

熱線:400-850-4050

郵箱:marketing@mttlab.com

寧波美信

熱線:400-850-4050

郵箱:marketing@mttlab.com

西安美信

熱線:400-850-4050

郵箱:marketing@mttlab.com